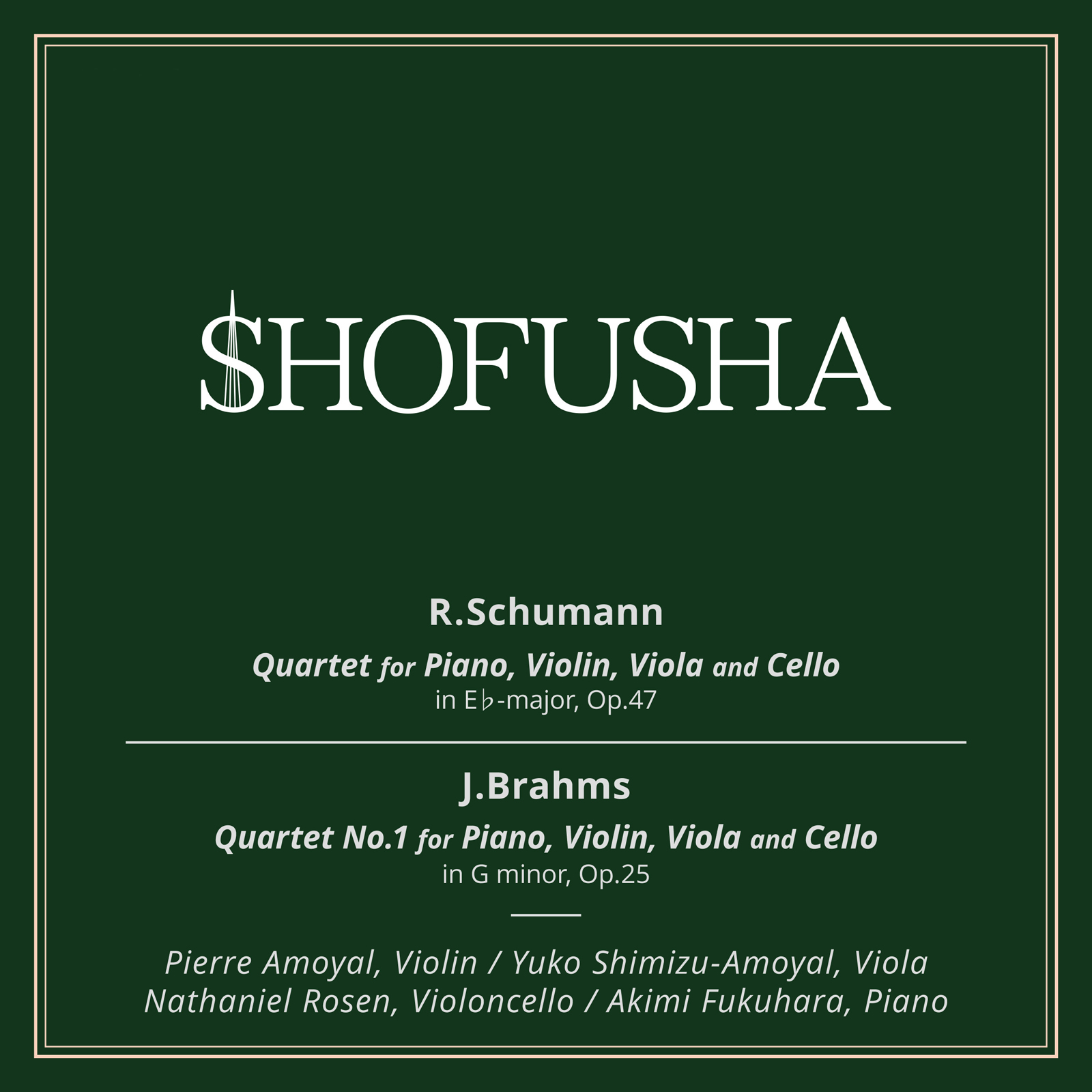

【IIDA-0001】

R.シューマン:ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47

J.ブラームス:ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 作品25

- 曲目 :

- 【1】

Ⅰ Sostenuto assai-Allegro ma non troppo : 9’18”

【2】

Ⅱ Scherzo. Molto vivace : 3’32”

【3】

Ⅲ Andante cantabile : 6’42”

【4】

Ⅳ Finale. Vivace : 8’18”

- :

- 【5】

Ⅰ Allegro : 13’42”

【6】

Ⅱ Intermezzo : Allegro ma non troppo – Trio : Animato : 8’33”

【7】

Ⅲ Andante con moto : 9’03”

【8】

Ⅳ Rondo alla Zingarese : Presto : 8’47”

- アーティスト :

- ピエール・アモイヤル(ヴァイオリン YU IIDA 2013)

清水祐子(ヴィオラ YU IIDA 2014)

ナサニエル・ローゼン(チェロ YU IIDA 2017 )

福原彰美(ピアノ Bösendorfer)